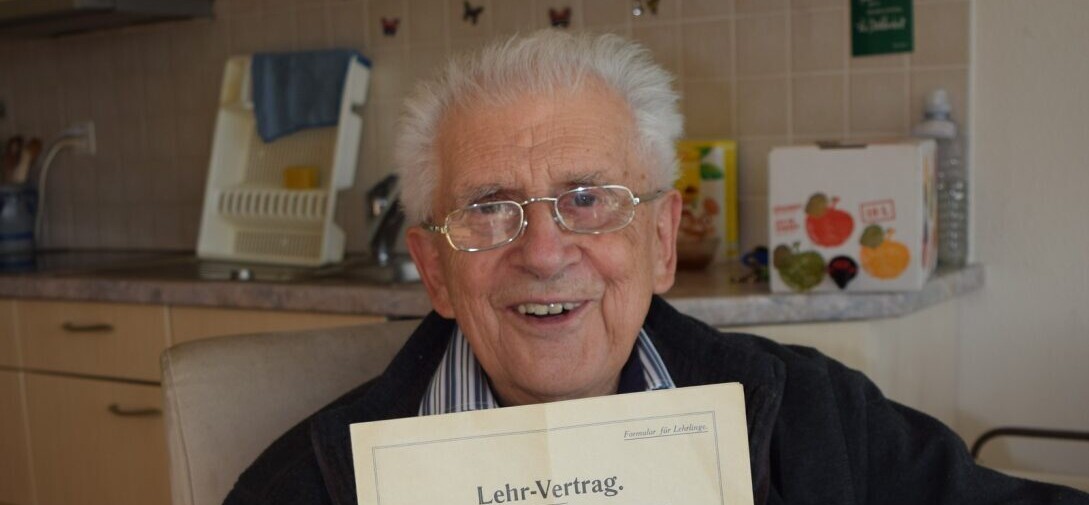

Jakob Blum ist der letzte lebende ehemalige Angestellte der Uerikon-Bauma-Bahn (UeBB). Der 97-Jährige erinnert sich, wie das Zürcher Stimmvolk seiner Bahn das Ende bescherte. Von Wehmut war bei ihm aber nie die Rede.

«Natürlich hätte ich mit ‹Nein› gestimmt», sagt Jakob Blum. Anderes wäre für den jungen Mann aus Fägswil bei Rüti als Lehrling bei der UeBB gar nicht vorstellbar gewesen. Aber als Neunzehnjähriger durfte er am 26. Mai 1946 noch nicht an die Urne gehen, das Stimmrechtsalter betrug damals 21 Jahre. Die Annahme der «Verkehrsvorlage Zürcher Oberland» besiegelte das Schicksal der Wetzikon-Meilen-Bahn, der Uster-Oetwil-Bahn und seiner UeBB. Er habe zwar mit diesem Ausgang gerechnet, war aber dennoch enttäuscht. Nach dem Willen der Bevölkerung in der Region wären die Bahnlinien erhalten geblieben, erzählt er. «Andererseits war das Ende absehbar, die UeBB hat nie rentiert.»

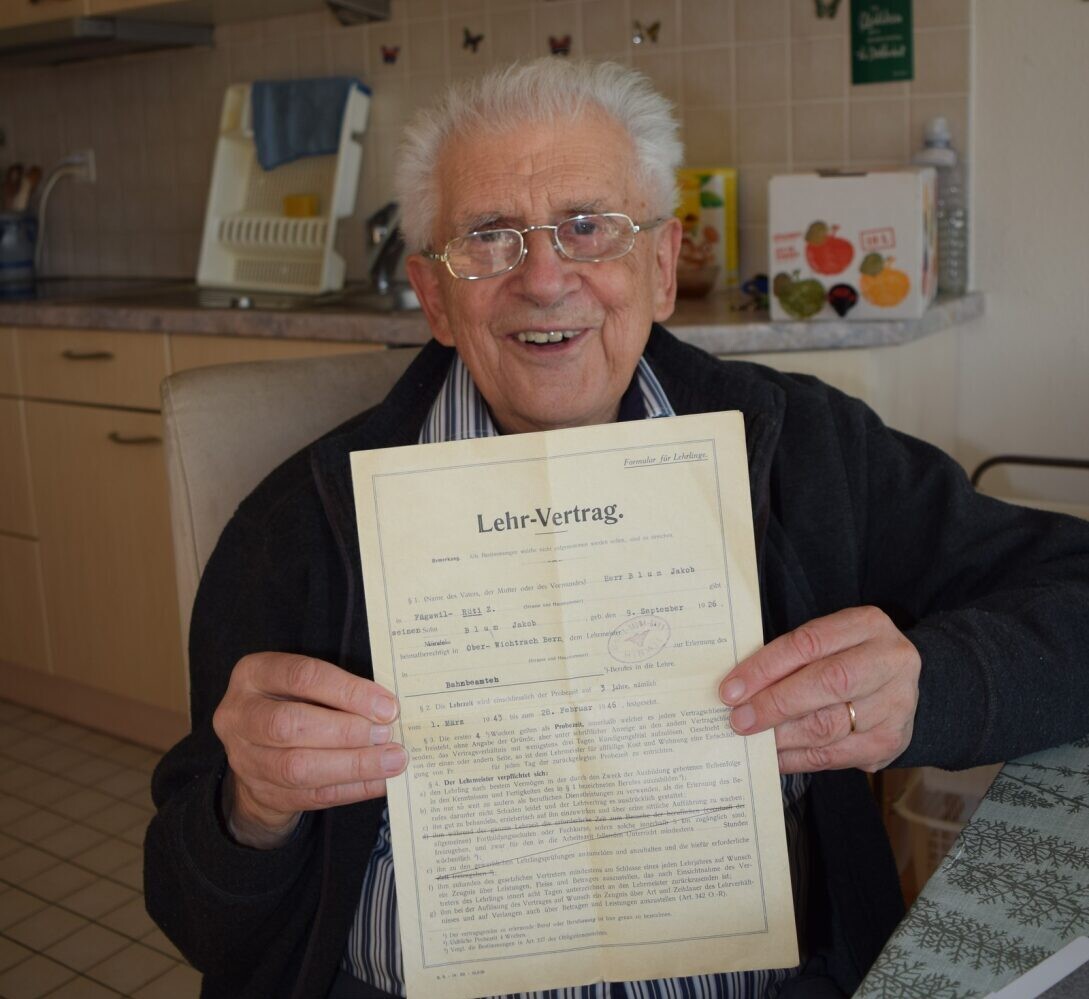

Zu diesem Zeitpunkt hatte Blum bereits seine beruflichen Weichen neu gestellt. Sein dreijähriger Lehrvertrag bei der UeBB lief gerade aus, er bewarb sich bei der Montreux-Oberland-Bahn MOB. «Ich konnte zum Glück Französisch und wurde sofort angestellt.» Sein Arbeitsplatz war fortan Gstaad. Es gefiel Blum dort zwar sehr gut aber die Höhe tat ihm, der nach einer Diphterie-Erkrankung an einem Herzklappenleiden litt, nicht wohl. Deshalb wechselte er nach zehn Jahren zur Swissair, für die er bis 1971 in Zürich im Verkauf angestellt war. Später wurde er Pastor in seiner evangelischen Freikirche – zuerst in Zürich, dann in Brugg.

45 Franken im Monat

Blum lebt nach dem Tod seiner Frau vor sechs Jahren alleine in der Eigentumswohnung in Aarau. Mit ihr zog er vier Kinder auf, heute ist er zwölffacher Gross- und 15-facher Urgrossvater. Dem Reporter serviert er beim Besuch Kaffee und Süssgebäck. Dann beginnt er die Fragen des neugierigen Journalisten zu beantworten, als ob das Erlebte erst gestern gewesen wäre.

«Mein Lehrvertrag bei der UeBB beinhaltete die gesamte Ausbildung bei der Bahn nach dem Motto «Learning by Doing» – alles ohne Schule oder Theorie.» Ferien waren keine vorgesehen. «Mein erstes Monatsgehalt betrug 45 Franken.» Im letzten Halbjahr bekam Blum 100 Franken. Zwei Jahre nach Beginn seiner Ausbildung 1943 kam auch sein jüngerer Bruder als Lehrling zur UeBB.

Für alles gab es Zettel und Frachtbriefe

Der Arbeitstag begann am Bahnhof Wolfhausen frühmorgens um 6.00 Uhr mit Reinigen der Station und der Toiletten. «Pro Tag fertigten wir fünf bis sechs Züge ab, wir hatten ziemlich viel Güterverkehr mit den Firmen im Ort», nennt er die Waschmaschinenfabrik Schulthess und den Metallbaubetrieb Verwo als Beispiele. «Auch lebende Tiere und landwirtschaftliche Produkte wie Kartoffelsäcke transportierten wir regelmässig», erzählt er. Das bedeutete viele Frachtbriefe schreiben und Traglasten für die Gepäckwagen bereitstellen.

«Das gab viel Arbeit, man darf ja nicht vergessen, das war zum Teil noch im zweiten Weltkrieg. Damals fuhren fast keine privaten Lastwagen, alles wurde mit der Bahn befördert.» Und die Passagiere konnten kostenlos ihr Gepäck abgeben, das die UeBB-Bediensteten im Gepäckwagen verstauten. Für jedes Stück musste wieder ein Zettel ausgestellt werden. Im «Nebenjob» war er auch Pöstler, denn die Bahnstation hatte den Status einer Poststelle.

Als der Stationsvorstand verschwand

Jakob Blum erwähnt Anekdoten aus seiner Zeit, die zwar nicht alltäglich waren, aber dennoch bezeichnend sind für jene Zeit und die kleinen Bahnlinien. Es menschelte überall. «Mir und meinem Bruder fiel auf, wie der Stationsvorstand immer wieder heimlich in den Keller schlich, um dort was zu trinken.» Das ging zwar ganz gut. Doch einmal sei der Chef gleich für mehrere Tage verschwunden. Also mussten dann er und sein Bruder – der Lehrling und sein Sous-Lehrling – die Station Wolfhausen selbstverantwortlich führen. Auch das funktionierte bestens. Zwischen den Stationen der UeBB wurde meist mit dem Telegraphen kommuniziert. «Einmal alarmierte uns die Station Dürnten, dass der Betriebsleiter auf Prüftour unterwegs ist», setzt Blum zu einer Geschichte an und lächelt verschmitzt. «Achtung, der Chef kommt», hiess es. «Nur war der schon bei uns, als der Telegraph losging.» Der Vorgesetzte verstand die Nachricht natürlich durch das laute Tickern und meinte nur: «Sie können antworten, der Betriebsleiter ist schon hier.» Genau so habe es Blum zurückmelden müssen und lacht spitzbübisch.

Holz sägen für Lokomotiven

Zu seiner Ausbildung gehörten auch Ablösungen in anderen UeBB-Stationen. Einmal musste er nach Neuthal vor der Endstation Bauma, weil der Stift dort gefeuert worden sei. Natürlich fuhr er auch dorthin immer mit seinem Velo zur Arbeit. Kurzfristige Versetzungen gab es für ihn ebenso in Hombrechtikon, Bäretswil und Ettenhausen, wo er abends alle Frachtbriefe zusammenrechnen musste.

«Der Blitz schlug einmal direkt ins Stationsgebäude Ettenhausen ein. Ich hatte einen Mordsschreck, zum Glück brach kein Feuer aus», erzählt er eine weitere Episode. Weil es im Krieg zu wenig Kohle gab, mussten die Lokomotiven mit Holz befeuert werden. «Holzsägen gehörte zum Alltag für Lokführer», sagt Blum.

Rückblick ohne Sentimentalität

All das erwähnt er ohne Wehmut. Weder aus verklärter Vergangenheit einer seit fast 80 Jahren zurückliegenden Jugend, noch aus Nostalgiedenken gegenüber der verschwundenen Regionalbahn. Auch die VZO blieben ihm keineswegs als «Feindbild» in Erinnerung. Im Gegenteil, er benutzte selbst die neuen Regionalbusse. «Nach dem Krieg lebten meine Eltern in Hombrechtikon. Wenn ich sie oder später meine Schwägerin besuchte, nahm ich immer den VZO-Bus.» Obschon er «Nein» gestimmt hätte, weiss Blum, dass die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs der Mehrheit am 26. Mai 1946 Recht gegeben hat. «Am Ende war es vernünftig, die UeBB hatte keine Zukunft, so konnte sie nicht mehr lange weiterleben.